先日、国立音大で一般向けに開催されたサマーセミナーを受講してきました。参加したのは音楽基礎理論の「和声」と「対位法とコラール」の2講座です。

有料の講座なので内容の詳細は割愛しますが、要項で公表されている範囲の情報と、実際に受講した上で学外一般人の視点から個人的な感想をまとめます。

また来年以降あれば、主に学外の方が参加を検討する上で、雰囲気やレベル感などの参考になればと思います。

- 本記事の情報は2025年開講時のものです。参考にする場合はご注意ください。

- 特筆しない限り「和声」、「対位法とコラール」両講座で共通の話になります。

目次

国立音大サマーセミナーについて

今回参加してきたのは、2025年8月に国立音楽大学で開催された「サマー・ミュージック・セミナー2025」。様々なコースが開講されていて、ほとんどは3コマ × 2日間の集中講義になっています。

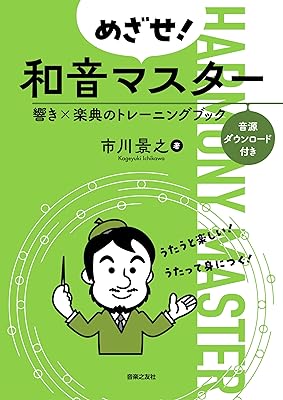

この中で「音楽基礎理論講座 Ⅱ 和声」(森垣桂一先生)と、「音楽基礎理論講座 Ⅲ 対位法とコラール」(市川景之先生)の2講座を受講しました。

日程が被らない限り、複数講座の受講が可能です。

キャリア等を問わず社会人(大学生・短大生等を含む)が受講できます。

詳細は公式ページをご覧ください ▼

受講に至った経緯

先日同じく国立音大で開講された、作曲家・横山克さんの公開講座を受講しました。

そこで「綺麗なStrings Quartetを書く力」の重要性が強調されていたことから、以前から必要を感じていた和声を体系的に学んでみたいと思いました。どこかで講座とか無いかな〜と調べていたところ、このサマーセミナーを発見。国立音大にはちょっとご縁を感じます。

お目当ての「和声」のクラスと、日程的に同時受講できそうだった「対位法とコラール」も合わせて申し込み。

私の人生でやりたかったことリスト第n弾「音大に行く」を気持ちばかりではあるけれど叶えられるということもあり、良き夏休みのおでかけ予定になりました。

申込み〜受講確定までの流れ

受講申込み期間:5月末〜6月末

ウェブか郵送で申込みができます。

受講可否通知:7月中旬

各講座で定員が設定されているのと、申込み時に音楽歴や受講理由を書く欄があるので、あまりにも講座の想定レベルと乖離があると判断された場合は足切りされるのかも?

受講料振り込み:〜7月末

私の参加した音楽理論講座だと、1講座 18,000円。高い…と思いきや、1コマ・1時間半あたり3,000円の計算になり、大学の講義としては良心的な方でしょう。

指定図書と持ち物について

要項で各講座ごとに持ち物が指定されています。書籍などは国立音大の宮地楽器でも入荷されるので、行く機会があれば現地入手もできます。

とりあえず指定図書をパラパラ見てみて、講座のレベル感を確認することをおすすめします。あまり噛み砕いて説明されることはないので、このレベルの内容や用語についていけるかどうかをシンプルに判断してちょうどいいくらいです。

音楽基礎理論講座 Ⅱ 和声

総合和声 – 実技・分析・原理

音楽基礎理論講座 Ⅲ 対位法とコラール

横長五線紙

横長五線紙は選ぶ余地がほぼなくて、これを買いました。

やたら良い紙で割高ではあるので、場合によっては自分で作ってもいいかもしれない。

めざせ!和音マスター

厳格対位法

その他

0.9mm シャーペン

たくさん譜面を書くので、マークシートに使うような太めのシャーペンがあると便利。ずっとこれを使っていました。

3色ボールペン

板書で3色使っていたので、2〜3色のボールペンがあると便利です。シャーペンと黒ボールペンしか持っていなくて困ったので、現地で買いました。

番外編:虫除けスプレー

暑すぎてノースリーブで外を歩いていたら、腕が虫刺されで大変なことになりました。蚊じゃなくて、もう少し跡が残りやすそうな… 厄介な虫が構内にいるようです。翌日からは虫除けスプレーと長袖で対策しました。

講座のレベル感について

まず前提として、筆者のレベルはこんな感じ。

- 音大等での専門教育は受けたことがない。

- 幼少期からクラシックピアノを約14年。基礎的な楽典とソルフェージュ既習。

- 学生時代から各種ジャンルで打楽器・ドラムを延べ約14年。そのうちジャズドラム歴がやや長め。

- 現在は映像音楽やダンスミュージック系の音楽制作(いわゆるDTM)メイン。その過程でポピュラー音楽理論をある程度独習。

それに対して講座のレベル感ですが、ついていけないレベルで難しかったです。

見たところ、全体的に参加者のレベルがかなり高い。質問の内容や周囲の会話を小耳に挟む限り、どうやら音大の別学科(作曲科ではなくピアノとか?)のOB/OGや現役生の方や、科目等履修生で日頃から音大での教育を多少なりとも既に受けたことがある方がほとんどのようです。

※ ちなみに受講者の年齢層は、現役生と思しき若い世代から、定年後の世代までさまざま。対位法は男女半々〜男性多めくらいで、和声は女性が多めでした。たぶん。

特に対位法の講座は少人数で実技もありましたが、そこでの理解度からほぼ確実に私が最底辺レベルなのは明らかでした。昔取った杵柄的に、楽典とソルフェージュでなんとかわかるところだけでも…と食らいついていましたが、それでも場違い感があります。

和声はもう少し人数がいたのと、参加する場面がほぼないので周りの受講者のレベルは把握しきれませんでしたが、こちらも質問のレベルは高かったです(明らかに既習の人が多い)。

外部の初学者目線だと、レベル感や前提知識の範囲については、受講前にもう少し明示的な案内があればうれしいと感じました。

両講座ざっくり感想

まずは結論として、両講座とも実りある時間ではありましたが、初学者が受講するには準備不足だったと思います。

学習範囲の全体像を大まかに把握できたのは良かったです。そして専門の先生に直接質問や学習相談する機会を持てたのもありがたいことでした。

一方で、要項では初心者OKとしつつも、とにかく講座の内容が難しすぎる。そもそも2日で学習するような量ではないのを早足で網羅していく形で、逐一全てを説明する時間はないペースなのですが、かいつまんでエッセンスを学ぼう!というよりは、普通に専門用語バリバリの、特急で突き進む硬派な講義という印象。

筆者のレベルではほとんどついていけず、わからないまま大量の情報をインプットすることになりました。初学ではなく、ある程度学習した上で復習や補習目的で受講することが望ましいと思います。

どちらの講義も、既習者向けと明記するか、初学者向けに予習範囲を指定してほしい旨についてはアンケートにもしっかり記載したので、来年以降開講されることがあればその点は改善されていることを願います。

とはいえ、音大レベルの専門教育を一般人が享受できる機会は貴重ですし、全体像を俯瞰できたこと、先生への相談から今後の学習方針についてヒントも得られたことは大きな収穫。受講した目的はある程度達成できたので、概ね満足しています。

余談① 国立音大で音大生気分を満喫する

セミナー期間は、学内の施設も利用することができました。人生でやりたかったことの一つとして「音大に行く」があった私にとって、音大生気分を味わえて楽しかったです。

学食

お昼は学食が使えます。期間中、土日も営業してくれていました。学食の雰囲気は母校とさして変わらず、すごく懐かしい。ただ、ど真ん中にピアノがあるのはさすが音大でした。

いくつかあるメニューのうち、中華ぞうすいを連日リピートしていました。安くてお腹に優しくて美味しい。

カフェ

学食の上にプレオープンしたばかりのカフェがあって歓喜。食後にカフェラテを飲んだり、休み時間にソフトクリームを食べたりして毎日通って常連面をしていました。

宮地楽器

大学生協のような佇まいで楽器店が入っていました。楽譜や五線紙に専門書、文房具、楽器周りの小物、ちょっとした楽器などが取り揃えられています。

余談② 遠征の場合の宿泊について

筆者は地方からの参加だったため、付近に宿を取る必要がありました。色々調べた結果、立川駅直結「ホテルメッツ立川」一択となりました。

立川駅直結。コンビニや駅ビルも近い利便性に加え、治安面でも安心。

国立音大の最寄り駅「玉川上水」までモノレールで16分。

便利で綺麗で良い宿でした。立川周辺に用事があったらリピートします。

いやーー レベル高すぎでは???